新入荷

再入荷

(ブランドロゴ)の人気ランキング Yahoo!オークション 大型図録本楽茶碗実物大写真解説58点楽焼 - 茶碗

タイムセール

タイムセール

終了まで

00

00

00

999円以上お買上げで送料無料(※)

999円以上お買上げで代引き手数料無料

999円以上お買上げで代引き手数料無料

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :11168449206

中古 :11168449206-1 |

メーカー | cc6c23d | 発売日 | 2025-05-03 00:59 | 定価 | 12800円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

(ブランドロゴ)の人気ランキング Yahoo!オークション 大型図録本楽茶碗実物大写真解説58点楽焼 - 茶碗

Yahoo!オークション - 大型図録本楽茶碗実物大写真解説58点楽焼。Yahoo!オークション - 大型図録本楽茶碗実物大写真解説58点楽焼。樂焼 RAKU WARE|樂美術館 -収蔵作品:三代 道入 <慶長4(1599。お菓子9点セット チョコレート フレーク 抹茶 焼き芋 チロル ココナッツ。 閉じる

希少本実物大茶碗写真集 長次郎銘大黒頁

閉じる長次郎銘東陽坊頁商品説明に画像多数掲載。。

本の出品です。茶道具茶碗 仁清写独楽茶碗 川尻一寛作。

実際に茶席で拝見するような感覚で楽しめる上、

国宝・重要文化財を始めとする、和物茶碗のうち長次郎、道入(ノンコウ)、光悦、唐津、萩、高取、薩摩、

信楽、朝日、仁清、乾山の茶碗。【金閣】茶道具 蔵六造 古伊賀写片口 在銘共箱旧家蔵出(MA931)。

写真図版も解説図説も内容充実、茶道具、古美術、茶道家、茶道学習者、骨董品愛好家必携の大変貴重な資料本です。TF28 膳所焼 淡海せ々 陽炎園造 岩崎新定 胴〆茶碗 共箱 遠州七窯 茶道具。収録した茶碗は五十八点、和物茶碗のうち長次郎、道入、光悦、唐津、萩、高取、薩摩、信楽、朝日、仁清、乾山にあたる。BF28 膳所焼 淡海せ々 陽炎園造 岩崎新定 色絵 平茶碗 共箱 遠州七窯 茶道具。

図版配列の順序は、古来知られたものを先にしたが、品等による位づけは行なっていない。聾米(青木木米)・漢詩(李白・七言古詩)茶碗・江戸時代後期・京都の作家。

一、所蔵者名は、博物館、美術館のみを記載し、個人の所蔵者名はこれを省いた。横井米禽 ★ 青華 捻文 煎茶碗 5客 ★ 共箱 ★ 大明成化年製の銘 ★ 本歌と見紛う逸品 ★ 煎茶道具 古染風 中国明時代 写し ★。ちなみに同書所載の長次郎焼は、他に「早舟」一碗のみである。◎【真作保証】 陽炎園 膳所焼切高台茶碗 膳所焼窯元 遠州七窯 茶道具 滋賀県。まさに利休晩年の「心味の無味」の茶境を、象徴するものといえるのではなかろうか。【銀閣】茶道具 京焼 伊藤陶山 草花紋 碗 共箱 旧家蔵出(AZ929)。高台内の兜巾は「無一物」と似て、くっきりと、うず状に現わされている。清閑寺 杉田祥平(造)天龍寺 関牧翁(筆)白天目茶碗 銘「禅味」共箱 茶道具 現代工芸 京焼 美品 b9838o。

総体に黒楽釉がかかっているが、ことに外側の釉がかりは、長次郎茶碗として比較的なめらかで、独特の飴色をおびた黒釉がよく溶けている。【海蛍】真葛焼 宮川香齋/真葛香斎作 『御本春の坂』茶碗 茶道具 共箱付。

見込みには、茶だまりのくぼみはなく、広く湾曲しているのみであるが、これも初期の作品の特色といえるのではないだろうか。【風流庵】 『未使用』 平安・加藤永起作 ★ 色絵 立雛茶碗 桐共箱。外側、高台脇から側面にかけて山きずがあり、口辺には数力所、漆繕いがみられる。北大路魯山人 間道文茶碗 共箱 希少な逸品!k422。また桐の外箱蓋表の「利休大くろ茶碗」の墨書き付けは、随流斎の筆である。黄瀬戸茶碗 茶道具 中国 唐物 茶器 茶道具 箱 古備前。

作ゆきは、典型的な利休好みの茶碗で、おそらく制作年代も天正十五年前後、初期の宗易形長次郎茶碗ではなかったかと推測される。『未使用』 三代・佐々木昭楽作 「福寿草」写 赤楽 筒茶碗 桐共箱。

茶碗の手取りが意外に重いのは、底の肉どりが、ことさらに分厚いためで、なにゆえに、これほど厚くしたものかは判然としない。九代 楽吉左衛門(了入) 隠居印 蓋置 共箱 茶道具 本物保証。総体に、透明性の釉薬をかけて焼成しているが、釉がけが薄いのと、焼成火度が低かったためか、釉膚はほとんどかせて、土膚に薄く付着しているかのような状態になっている。裏千家 8代 一燈 箱 光悦作 黒楽茶碗 黒茶 旧家より。

高台畳つきの、およそ半分は素地があらわになり、長次郎茶碗としては珍しく、くっきりと目あとが五。清水公照 離世窯 茶碗 h707。

江戸時代前期の伝来は不詳だが、のちに京都の数寄者清水藤太郎の所持となり、さらに享和初年に、道具商竹屋忠兵衛の取り次ぎで、松平不昧公の蔵となったらしく、『雲州名物記』の中興名物の部に、

長二郎 赤 無一物 京 清水藤太郎 享和 竹忠 五百両

としるされている・しかし『大崎様御道具代御手控』には「無一物 切八(切屋八左衛門)三百六十四両 中興(中興名物)」とあり、あるいは御手控の記述のほうが、正しいのではないかと推察される。【銀閣】三浦竹軒 作 筒茶碗 旧家蔵出(AZ956)。いうまでもなく茶碗の姿が、撫で角ではあるが、四方の升形になっているのに因ったものである。鳳】平安 萬珠堂 陽山 造 黄瓷彫刻紋 鉢 外径21cm 共箱・黄釉陽刻波に鶴文鉢・ 煎茶道具。

高台は尋常に削り出され、高台ぎわから腰にかけては、なだらかなまるみをもち、胴は少しふっくらとして、一部にややくびれたところがある。楠部弥弌 三島茶碗 趣ある名品☆c510。口作りは、口縁でかなり薄く、いわゆる蛤歯状をなし、見込みはまことに気分大きく、ゆったりと作られている。京焼 鉄釉文 灰釉 抹茶碗 茶道具 アンティーク抹茶碗 蔵出し 平茶碗 1客。

高台と、高台まわりを土見せにするのは、常慶在印の茶碗の幾つかに見られるが、定着するのはやはりノンコウからで、これは高台内に押された「楽」字の印を、くっきりとさせるために、始められたものと考えられる。【骨董・茶道具】★千家十職 永楽善五郎(十六代即全) 鵬雲斎書付★★乾山写竹茶碗 ys025sdl.8.。所に、黒釉がくっきりと付着しているのも、ノンコウの土見せ茶碗の特色の一つといえる。大渡・茶入れ☆和楽作・共箱・定価2300円・状態良好★拡大画像満載☆。このように、釉がけに装飾的な作為をこらしたノンコウであったが、こうした作為は、利休好みの長次郎茶碗には、全く見られなかったもので、やはり江戸初期という、時代の気風がもたらしたものといえよう。越前焼 備前焼 抹茶碗 灰釉 アンティーク茶道具 平茶碗 蔵出し 1客。是閑という名称は、中尾是閑という医師があり、この人が所持していたからだともいわれ、またこの人の好みで作られたとも伝えられるが、よるべき資料がないので、たしかでない。楠部弥弌 刷毛目茶碗 味わい深い逸品k857。半透明性の、しっとりとした光沢の、鈍い釉薬が内外にかかり、外側腰以下は、露胎である。越前焼 備前焼 抹茶碗 灰釉 アンティーク抹茶碗 平茶碗 蔵出し 1客。底裏は浅く、一気に削ってあるが、一方が厚く、一方が薄く、まん中に兜巾が立ち、平凡ながら趣のある、いい高台をしている。川崎和楽 赤楽 嶋台茶碗★金銀一双★味わいのある見事な逸品★a737。焼成はやや甘く、中性炎のため、枇杷色になったところもあるが、また還元ぎみで、青みをおびたところもある。新開寛山 黒釉窯彩茶碗 素晴らしい景色t728。

ちなみに今泉雄作翁は、『日本陶瓷史』に「是閑唐津・朝鮮唐津・瀬戸唐津の三つは、唐津の名こそ襲ふて居るが、全然、我が国のものでは無い。『新品』 三代・佐々木松楽作 赤楽茶碗 桐共箱。是閑唐津も、桃山末・江戸初期に作られたものだろうが、唐津のどの窯で作られたということは、はっきりとしない。【風流庵】 『和文字』 平安・川崎和楽作 ★ 赤楽 茶碗 桐共箱。

(小山冨士夫)

唐津 銘 真蔵院

寸法略

古唐津の一種、奥高麗の手で、唐津の茶碗では、古来、奥高麗をもって最も尊しとしている。小山富士夫(古山子)辰砂茶碗 味わい深い逸品 r608。形には大小あるが、締まった小ぶりのほうが、古来、賞美されている。八世乾山 如仙 茶碗 飽きのこない一品です★x580。二、三、石はぜのほかに、釉膚に細かいほつれ無数に散らばって、佗びの風情十分である。【風車】京焼 小川欣二 造 乾山写 浅皿茶碗▲共箱▲茶道具 日本芸術院会員 小川文齋 日展審査員 清水六兵衛に師事 蔵出 古玩。見込みは、ふところゆったりとして、景も多く、釉膚は、かいらぎ状を呈している。【骨董・茶道具】★窯印有★★赤楽茶碗 向付 小鉢 em002w33.m8.。

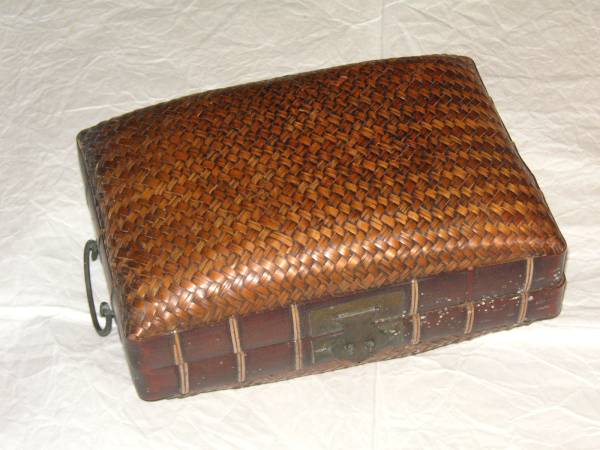

付属物は、

内箱 桐白木 蓋表書き付け「奥高麗」

同 蓋裏書き付け「真蔵院」

伝来。茶道具 楽焼 黒楽茶碗 時代物 極上品 初だし品 C3514。

【概説より 一部紹介】

長次郎・道人・光悦・唐津・萩・高取・薩摩・信楽・朝日・仁清・乾山

長次郎

桃山時代は、わが陶芸史の上でも、大きな変革を示した時期であった。令和・天皇陛下即位記念 菊桐鳳凰絵 抹茶碗 陶楽 【未使用、未開封、完封品、非流通品】送料無料。この楽焼きについて、従来は長次郎によって始められ、ついで常慶、道人と受け継がれて展開したと説かれていた。茶道具 抹茶茶碗 黒楽 馬盥茶碗 「楽」印 茶道 18-4817。

覚

一 あめや女方 ひくに也

一 長次郎 但戊辰年辿二百年計成

一 長次郎かためしうと

(以下略)

★状態★

昭和49年発行のとても古い本です。◆八世乾山 如仙 茶碗◆b510。

扉や巻末、本文余白部などに経年しみのあるページなどが見られますが、

カラー写真図版良好。和善 作 御室焼 京焼 茶碗 茶道具 抹茶碗 在銘 共箱 仁清写 仁和寺 箱書 書付 御室窯 中古保管品 陶器 三代 北村和善 昭和37年 壬寅。

古本・中古品にご理解のある方、この機会にぜひ宜しくお願いいたします。茶道具 茶碗 橋本喜泉 仁清写 行幸 桃山窯 金彩 未使用 紙箱 札幌市。それなりの使用感がございます。五山楽窯房 湯呑 8点 2客入り4箱セット 真珠釉 竹炭釉 釣窯釉 加藤益浩 茶器 茶道具 茶碗 陶磁器 84474。

■「かんたん決済支払明細」の画面を保存・印刷することで領収書に代えさせて頂きます。仁阿弥道八 藍絵茶碗 風格のある作品 r706。

■かんたん決済支払期限が切れた場合、落札より一週間以内に連絡が取れない場合、

落札者都合にてキャンセルいたします。李朝 抹茶碗 茶道具 鼠釉 朝鮮陶器 アンティーク抹茶碗 蔵出し 1客。

■万一、商品やお取引に問題があった場合は、いきなり評価ではなく、

取引ナビにてご連絡ください。大樋松笠香合 大樋長阿弥作266clbc。

★商品の状態について★

Yahoo!オークションの定める基準をもとに、出品者の主観により判断しています。小田雪窓 絵付け 宮川香雲 龍谷窯 大徳寺 眞葛焼 京焼。よく見ないとわからないレベルの傷や汚れがある

やや傷や汚れあり…中古とわかるレベルの傷や汚れがある

傷や汚れあり…中古品。2代 諏訪蘇山 茶碗 茶道具 京焼 0929V15G。ジャンク品など。八の宮(桐壺天皇の皇子で朱雀天皇の皇太子)匂宮(今上天皇の皇子)と薫の君を歓待・自筆「源氏物語」椎本(しいがもと)原文/茶道23-B。

↓↓↓出品中の商品はこちら↓↓↓Click here!

長次郎 赤楽茶碗銘無一物

閉じるノンコウ 道入 黒楽茶碗 銘升

閉じる国宝 光悦 白楽茶碗 銘 不二山

閉じる光悦 赤楽茶碗 銘 雪峰

閉じる唐津茶碗 銘 三宝

閉じる絵唐津茶碗

閉じる仁清 扇流し茶碗

閉じる全作品に詳細解説付き

ご覧下さりありがとうございます。画像の後に、商品説明がございます。川瀬竹志 ★ 赤絵金彩茶碗 ★ 共箱共布 ★ 茶道具 ★ 丁寧で雅な仕事の上手作 ★検 川瀬忍 川瀬竹春 川瀬竹翁 川瀬満之 ★。◎◎利休kura茶道具RiQ蔵◎◎ 茶入 / 平安 橋本喜楽 肩衝茶入 京焼 / 仕覆(雅楽草花紋) 共箱【骨董・美品】。

【即決】ご入札いただければすぐにお取引が成立します。

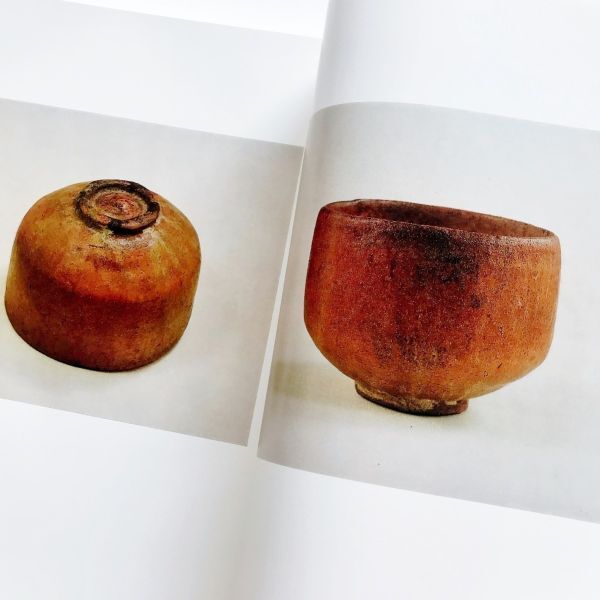

豪華大型図録本 茶碗 第五巻 日本ニ 楽茶碗 実物大写真解説58点 写真集 作品集 楽茶碗図鑑 和物 茶道具

小山冨士夫 監修

平凡社 発行

昭和49年初版3刷

398ページ

布張り函入 布張り上製本

38x31x4cm

作品写真図版フルカラー 解説図版モノクロ

※絶版

楽茶碗を代表する名碗のフルカラー実物大写真を58点収録。★☆本物保証★ 通次寛斎/作 ★てっせん.色絵平茶碗 ★京焼.洛南窯★高台横に寛斎印★未使用保管品・無傷・共布・共箱☆★。309046 【 美品 茶道具 桔梗 炭山窯 和泉寛斎造 平茶碗 陶印 銘有 花押 共布共箱 】 検) 作家物 煎茶道 茶懐石 清水焼 茶事 茶器 茶湯 ⅰ。

大名物・中興名物など、滅多に見ることのできない個人蔵の作品を含む、楽茶碗を始めとする日本の茶碗・最高峰の名品ばかりを集めた大型愛蔵版図録本。

箱書き、見込みなどの写真他も参考図版とした、研究家の第一人者による各茶碗の見どころの詳細な解説、主要な茶碗についての断面図も含めた概説。【茶道具】京焼 音羽山窯 橋本永豊 乾山写 寒牡丹文茶碗 共箱 白布 保証品。森岡嘉祥 ★ 三島茶碗 ★ 共箱共布 ★ 上作 ★ 印花 ★ 白化粧の濃淡の景色抜群 ★ 京焼 清水焼 ★ 三嶋茶碗 ★ 彫三島。

平凡社の豪華愛蔵版大型図録本「茶碗」全5巻のうちの一冊。 【凡例より】

一、本巻は、平凡社刊『茶碗』全五冊(中国・安南、朝鮮一、朝鮮二、日本一、日本二)のうち、「日本二」とする。★☆長次郎写し☆杵折☆黒楽筒茶碗☆佐々木昭楽☆★。A08-648[TOM] 佐々木松楽 造 黒茶碗 銘「喫茶去」前大徳高橋悦道書付 共箱 茶道具。

一、原色図版は、原則として側面と高台を、見開きで掲載したが、見込みに特にみるべきものある場合には、側面の代わりに見込みを使用した。

一、原色図版は、原寸大を原則としたが、高台は、視覚的安定をうるためにいくぶん小さめにした。■茶道具 抹茶茶碗 天龍寺 関牧翁 書付箱 銘云「喜一」共箱■。★★★ 平安 手塚祥堂 松図 お茶碗 ★★★茶道具。

一、付属品および書き付けのうち、とくに重要と認められるものは、参考図版として解説欄外に掲載した。

一、かなづかいは、引用文を除いて、新かなづかいとし、用字は、固有名詞、専門用語のほかは当用漢字、当用略字によった。【金閣】茶道具 赤筒茶碗 楽 吉左衛門 了入 共箱 旧家蔵出(AZ840)。真葛香斎(造)天目茶碗 桐箱 京焼 茶道具 現代工芸 美品 b9555e。

【目次より】

楽 長次郎 黒 銘 大黒 重要文化財 楽長次郎 楽焼

長次郎 黒 銘 東陽坊 重要文化財

長次郎 黒 銘 桃花坊

長次郎 黒 銘 あやめ 熱海美術館

長次郎 黒 銘 まこも 藤田美術館

長次郎 黒 銘 北野 大名物

長次郎 黒 銘 ムキ栗

長次郎 黒 銘 俊寛

長次郎 黒 銘 一文字

長次郎 赤 銘 早舟 畠山記念館

長次郎 赤 銘 無一物 中興名物 重要文化財

長次郎 赤 銘 太郎坊

長次郎 赤 銘 二郎坊

長次郎 赤 銘 道成寺

楽 道入 黒 銘 升 楽道入 のんこう ノンコウ ノンカウ

道入 黒 銘 千鳥 藤田美術館

道入 黒 銘 あら磯

道入 赤 銘 是色

道入 赤 銘 虹

道入 赤 銘 巴

本阿弥光悦 白 銘 不二山 国宝

光悦 黒 銘 時雨

光悦 黒 銘 雨雲 重要文化財

光悦 黒 銘 七里 五島美術館

光悦 黒

光悦 赤 銘 毘沙門堂

光悦 赤 銘 雪峰 畠山記念館 重要文化財

光悦 赤 銘 乙御前

光悦 赤 銘 加賀光悦

光悦 飴 銘 紙屋

唐津 銘 三宝 一名 是閑唐津 重要文化財 唐津焼

唐津 銘 中尾

唐津 銘 真蔵院

唐津 銘 深山路

唐津 銘 糸屋

唐津 銘 ねのこ餅

瀬戸唐津 藤田美術館

瀬戸唐津

絵唐津

絵唐津 出光美術館

彫唐津

萩 銘 白雨 萩焼

萩 銘 みよしの

萩 銘 大との

高取 高取焼

薩摩 銘 野々宮 薩摩焼

信楽 銘 水の子 根津美術館 信楽焼

信楽 銘 花橘

朝日 胴紐 朝日焼

朝日 銘 老浪

野々村仁清 扇流し

仁清 うろこ波

仁清 波に三日月 東京国立博物館

仁清 片男波

仁清 金銀菱 熱海美術館

仁清 金銀花菱

尾形乾山 滝山水

乾山 やり梅

解説 小山冨士夫 田中作太郎 林屋晴三 藤岡了一 満岡忠成

概説 田中作太郎

全作品の寸法比較表(名称・高さ・口径・深さ・高台外径・高台高さ・重さ)

【作品解説より 一部紹介】

長次郎 黒 銘 大黒 重要文化財

高さ8.5cm

口径10.7cm

高台外径4.8cm

同高さ0.8cm

大黒は東陽坊(黒)、木守(赤)、早舟(赤)とともに、利休銘七種茶碗と称されているが、七種の写しが一入の手によって、作られていることから推測すると、一入時代、すなわち江岑、随流の時代には、これらの茶碗が、数多くの長次郎茶碗の中でも、利休好みの代表作として、典型的な作ぶりのものとされていたことを物語っている。

なかでも、大黒がいかに著名であったかは、万治三年に上梓された『玩貨名物記』に、すでに「一 大くろ 黒 茶碗 利休所持 所持不知」と記載されていることによってもうなずかれる。NN1230 茶碗 李 茶道具 骨董品。竹田寿香(造)豪華金彩色絵仁清松竹図茶碗 共箱 共布 京焼 茶道具 現代工芸 美品 z1972k。さらに同記には「所持不知」とあるが、万治初年ごろには、後藤少斎か江岑のものであったと推測される。作ゆきは、七種茶碗とされていることによってもわかるように、典型的な利休好みの茶碗であり、現存の茶碗では、「無一物」と類似した形姿で、質朴温和、いささかも作為をあらわさず、しかもいいしれぬ量感を備えている。李朝時代 御本茶碗 古白釉茶碗 梅花 茶道具 高さ8cm 直径14cm。坂倉新兵衛 造 萩 茶碗 萩焼。

総体の大きさに比して、手取りのやや重いのは、底が分厚いためで、その点、断面図を参考に推測されたい。

高台は口径に比して、やや小ぶりで、あまり高くなく、どちらかといえば、つつましく削り出されている。河村又次郎(作)窯変茶碗 共箱 京焼 其中窯 茶道具 現代工芸 美品 z1837e。★☆∽本物保証☆ 万代草山/造 *銀覆輪付天目茶碗・見込みに鳳凰に梅と蝶文*京焼の名工 *高台横に草山銘有・無傷.共箱 ∽☆★。手づくねとしては、製作技術の上からは必要としない兜巾だけに、これはあくまで高台の様を考慮しての作為であったと考えられる。しかもそれが、利休好みと推考されるものほど、くっきりと著しいのは、注目すべき特色である。【骨董・茶道具】★道八造 宗完 書付・花押★★御本うつし茶碗 cr040ugl.。岡本為治(造)色絵菊図汲出碗6客 煎茶碗 共箱 京焼 会席 懐石道具 茶道具 煎茶道具 現代工芸 美品 z0097e。ただし一部に高台ぎわから口辺にかけて、霞がかかったように、かなり強いかせが現われている。内側は長年の茶渋なども付着し、また使用中にもかせたのであろうが、見た目には、艶は全く失われ、マット調のかっ色の釉膚をしている。■楠廸庵■茶道具 茶碗 粟田焼 乾山写 福の神絵茶碗 岡田佳山作 共箱。BF28 膳所焼 淡海せ々 陽炎園造 岩崎新定 色絵 雲錦茶碗 共箱/ 油滴天目 遠州七窯 茶道具。

高台畳つきの一部の釉が欠失し、そこにいわゆる聚楽土が、あらわに現われている。また外側に、窯中より出引したときのはさみあとが、くっきりと、あざやかに残っている。【蛙】京焼 三代 伊東陶山造 七宝文 茶碗 茶道具 抹茶茶碗 抹茶碗 黄緑色 グリーン 花文 小花 古典柄 幾何学 色絵 縁起物 古玩。◇ 天地庵自作 黒楽茶碗 銘:清音 〔本物保証〕 ◇ 楽焼 千利休 本阿弥光悦。表を黒かき合わせ塗りに、裏を黒真塗りにした内箱の蓋裏に、「大クロ 利休所持 少庵伝 宗旦 後藤少斎ヨリ宗左へ来ル(花押)」と千宗旦の子、江岑宗左の筆で朱漆書きされている。「大クロ」は千利休の銘で、その後、利休から少庵、宗旦と伝わり、一時京都の数寄者後藤少斎の有となったが、江岑の代にまた不審庵の什物となり、しばらく表千家に伝わったのち、三井浄貞を経て、大阪の鴻池家に入り、以来、鴻池善右衛門家の什物の中でも、特に珍重のものとして伝えられたものである。上田恒次(造)練上手菊文茶碗 共箱 茶道具 現代工芸 師 河井寛次郎 木野皿山窯 美品 民芸 民藝 z2142s。原清 ★ 茶碗 ★ 共箱 ★ 飴釉タイプ ★ 良い形に良い釉薬の発色 ★ 荒い土使用 ★ 人間国宝 ★ 石黒宗麿 内弟子 清水卯一 師事。(林屋晴三)

長次郎 赤 銘 無一物 中興名物 重要文化財

寸法(略)

内箱蓋表に古宗室、すなわち千仙叟の筆で「無一物」と墨書き付けしてあるが、それが仙叟の銘であったか、あるいは以前からの銘を、仙叟が箱に書いたものかは判然としないが、一応、仙叟銘とするべきであろう。しかし、この茶碗に「無一物」とは、いみじくも名づけたもので、その落ち着きのある安定した姿は、まさに無一物という、禅語の境にふさわしいものといえよう。【風流庵】 『未使用』 平安・八木晶山作 ★ 立雛 色絵茶碗 桐共箱。筒茶碗 黒寒月 佐々木松楽 茶道具 新品。やや内にかかえた口作り、ふっくらと張った胴、さらに静かにすぼまってゆく腰から高台にかけての曲面、すべて全く無技巧そのものである。高台は口径に比してやや小さく、これまた温和に削り出されているが、高台内の兜巾は、大黒と同じく、くっきりと、うず状に小高く作られている。t627 蔵出 茶道具 川崎和楽 赤楽茶碗 在銘 共箱 伝統工芸 茶器 陶芸 陶磁器。U50092 幽香宗白 山田宗白 幽香 山田宗偏流 九世 家元 花押 楽 赤楽 うさぎ 兎 茶碗 共箱 松寿窯 宗偏流 茶道具 /PS。「大黒」もかなり厚いが、この茶碗の場合は、いささか例外で、あるいは一度削り上げた後、さらに内底に、土を補充したのかと思わせるほどである。胎土は細かい砂まじりの、いわゆる聚楽土で、赤みは強い。【彩】 小川長楽 赤貫入平茶碗 共箱 ◆ 茶道具 『保証品』。清水卯一 ★ 灰釉茶碗 ★ 共箱栞 ★ 人間国宝 ★ 枇杷風の肌が茶映えの良さそうな逸品 ★検 清水保孝 石黒宗麿 原清 ★。ことに内部見込みは、全く剥落してしまって、赤い素地膚があらわである。ただし内側には比較的よく残り、また高台ぎわから高台の内外に釉だまりが生じ、その釉も白くかせている。【金閣】茶道具 小川長楽造 黒楽平茶碗 在銘 共箱 旧家蔵出(XA578)。【銀閣】茶道具 蔵六作 柿天目 茶碗 在銘 旧家蔵出(AZ958)。所に残っている。「次郎坊」が土味・釉膚とも、これに最も近い状態であるが、作ぶりはやや異なる。◎◎利休kura茶道具RiQ蔵◎◎ 茶碗 / 加藤松香 大根かぶら 京焼 / 共箱【骨董・美品】。京焼 染付 茶入 茶道具 箱 検: 道八 裏千家 表千家 古唐津 古伊万里 志野 織部 大海茶入 茶道具。

『不昧公茶会記』によると、享和二年の冬、公はこの茶碗を茶会に用いたが、そのおもな取り合わせは、

一 掛物 定家 慶賀の文

一 茶入 藤重 面棗

一 茶碗 無一物 長次郎 赤 仙叟銘

という、いかにも余韻のある取り合わせであり、不昧公ならではの格調がうかがわれる。

道入 黒 銘 升

寸法 略

いつごろからか、長次郎七種にちなんで、ノンコウ七種と称して、若山、稲妻、鳳林、升、獅子、千鳥、鵺の七碗が選ばれ、ノンコウの代表作とされているが、なかでも「升」は、筆頭の名碗として、やかましいものである。【茶道具】人気陶芸家 木村盛伸 粉引花瓶 共箱 共布 師:清水卯一 花入 花器 保証品。京都の大きなお寺より 茶碗2つセット 箱なし 1006V7G。

本阿弥光悦から、「吉兵衛は楽の妙手なり」とたたえられただけあって、ノンコウの作ぶりは、いずれも軽妙であり、旺盛な作為に満ちているが、この「升」は、まさにノンコウの面目躍如とした茶碗である。ノンコウの黒楽の特色として、幕釉と飛白釉とがあげられているが、この茶碗は、そのいずれをも十分に見せたものであり、しかも茶碗の姿が四方ということから、「千鳥」よりも、一段声価が高いようである。:即決【古都京都】「茶引き臼B-243」茶道具・鉄瓶.蒔絵〝江〟。【骨董・茶道具】★高橋道八★★乾山写雲鶴文角鉢 向付 em123wb. 仁阿弥道八 和食器。口作りもほとんど心持ち、内にかかえているにすぎない。いわば腰のあたりから、撫で角の四方になっていることを除けば、その形状は、けっして作為の強いものではなく、いたって素直に、尋常に作られた茶碗といえる。◆三浦竹軒 鶏図茶碗◆b519。【アンティーク】鎌田幸二 窯変銀漿天目盃 共箱 共布 古美術 骨董品 京焼・清水焼 五客 未使用。茶だまりをとらず、広く湾曲させる作ぶりは、ノンコウ独特のもので、類形を求めれば、光悦の見込みが最も近く、あるいは光悦の影響を受けたものかもしれない。ノンコウの茶碗が、楽茶碗で最も茶が点じやすいのも、この見込みの曲面のよさにあるといえよう。茶道具 抹茶茶碗 粉引 吉祥紋 茶碗 陣内窯 作 紙箱入り 9304772。古風な味わいの作品! 昭和期ビンテージ 茶道具 信楽焼 瓢形水指 在銘品 箱無し 1970年代 KEN512。ことにこの茶碗の場合は、あくまで印つきを見せるために、土見せにしたことは、土見せの部分に、少しも装飾的な作為のうかがわれぬことからもうなずける。高台の五徳目五。2846 江戸期 作者不明 在銘 赤楽茶碗 検 楽焼。:【古都京都】「錫製茶壷③」茶道具・茶入れ.鉄瓶〝江〟。

胴の一方に、山形に白釉を施したほかは、黒楽釉がかけられているが、腰まわりは薄く、口辺から胴にかけては厚く、あたかも垂れ幕のように、変化をもたせてかかっているが、これがノンコウ独特の釉技、幕釉である。釉膚は厚く、しかも非常によく溶けて、漆黒の訟が出ている・また裾の釉がかりの薄いところは、飴色をおびている。栄耀栄華を極めた藤の花の華麗な開花のような源氏一族の繁栄を記した・自筆「源氏物語」藤裏葉(ふじうらのは)原文・茶道14-B。李朝 粉引 粉引茶碗 抹茶碗 茶道具 蔵出し アンティーク李朝 1客。

内箱は桐白木・蓋裏に、覚々斎原旻によって、「黒のんかう ます 茶碗 左(花押)」と書き付けされている・伝来は、大阪の町人くけ屋の所持で、その後、東京の赤星家の蔵となり、大正六年六月、赤星家第一回入札のとき、六万七千円という高額で、大阪の磯野良吉氏に落札し、巷間をにぎわせた茶碗である。

唐津 銘 三宝 (一名 是閑唐津) 重要文化財

寸法略

唐津随一の名碗として知られた茶碗である。宇治の姉妹(桐壺天皇の皇子で朱雀天皇の皇太子・八の宮の姫君・大君と中の君)の物語・自筆「源氏物語」椎本(しいがもと)原文/茶道36-B。茶道具 抹茶茶碗 赤楽 茶碗 川嵜 和楽 造 茶道 t 9741835。素地は小砂まじりの、ざらっとした荒い土で、堅く焼き締まって、岩のような感じである。わずかに鉄分を含み、露胎の部分は、焦げて淡かっ色になっているが、茶渋でよごれ、暗かっ色になっている。桂山作 百本立 茶 茶道具 即決。■三和堂■今井政之 清水公照筆 御本手茶碗 旭日青天 茶道具 共箱 気品ある作品!!。

形は縁がわずかに端反りぎみで、囗が広く、背の低い、また広い低い高台のっいた、一見、柿の蔕を思わせるような茶碗である。作りが厚く、どっしりとした重々しい感じの、唐津としては珍しい姿の茶碗である。【大幅値下げ!!!】YK41 山川巌造 色絵茶碗 七宝文様(木箱)【新品】。Y10082 「宇野 徹」白磁 白瓷 茶碗 平茶碗 茶道具 共布 共箱。

内面見込みは、かいらぎ状に釉薬のちぢれがあり、三角状に土を見せ、そのまわりの釉薬は、厚く青みをおびている。小さい目あとが五つあり、周辺には雨漏りのようなしみが、雅趣を添えている。宇治の姉妹(桐壺天皇の皇子で朱雀天皇の皇太子・八の宮の姫君・大君と中の君)の物語・自筆「源氏物語」椎本(しいがもと)原文/茶道29-B。【睦】 京焼 清水六兵衛 染付 菊文 茶碗 清水焼 茶道具抹茶 共箱■。胴に石はぜが一つあり、口辺に樋が数本あるが、目だたない。形は柿の蔕ふうだが、井戸を思わせるような、どっしりとした重、しい茶碗で、唐津では群を抜く名碗というべきであろう。八の宮(桐壺天皇の皇子で朱雀天皇の皇太子)匂宮(今上天皇の皇子)と薫の君を歓待・自筆「源氏物語」椎本(しいがもと)原文/茶道19-B。【骨董・茶道具】★平安 大丸北峰★★雲錦茶碗 en056yb42.vb8. 紅葉。是閑唐津とは、其の色合が、少し赤味がかってたものであるが、固より、我が唐津焼では無い」という意見を述べているが、今日では是閑唐津を、唐津と見ない人はない。また是閑唐津は、茶碗として作られたものではなく、もともとは雑器だという見方もあるが、私は形といい、釉薬のかけ方といい、茶碗として作られたものではないかと思っている。楽十三代 惺入 赤茶碗「寶珠」二重箱 裏千家淡々斎☆c480。玉鬘の姫君の娘(大君と中の君)、冷泉院(前冷泉天皇)と今上帝から求婚される・二人の天皇からの求愛物語「源氏物語」「竹河」24-B。おそらく松浦系の唐津だろうが、飯洞甕か藤の川内か、はっきりとしたことはわからない。

付属物は、

内箱 黒塗り 蓋表書き付け 金粉字形「是閑唐津 茶碗 三宝」

中尾唐津とともに、鴻池家に伝世したもので、唐津の名碗として知られている。京都の大きなお寺より 茶碗2つセット 箱なし 1006V8G。【風車】佐々木松楽 造 赤楽茶碗▲共箱▲楽焼 平安松楽▲茶道具 茶碗 抹茶碗 在銘 茶器 陶器 陶磁器。この手は、おおかたの掘り出し唐津と違って、一品製作に成る、純然たる茶器生まれのもので、器格からして、通途の唐津とは格差がある。素地は細かな漉し土で、釉は薄くかかり、酸化で枇杷色になったものと、還元で青みに焼き上がったものとあるが、前者のほうが釉膚も柔らかく、手取りも恰好で、ざんぐりとして、茶味がまさって喜ばれる。【No.54】茶道具 茶道 京焼 平安草山 黒天目 茶碗 器 茶器 美品 中古品。U02105 佐々木禅 燿珠天目 茶碗 天目 茶道具 /DC。

真蔵院は、奥高麗としては小ぶりの小深い出来で、茶趣がことに深く、この手では、茶方に最も喜ばれる茶碗である。素地も赤みで、釉膚も総体枇杷色に上がり、釉掛かりに自然の濃淡現われ、あるいは釉なだれや、掛けはずしが諸所に見えて、すこぶる景趣に富んでいる。尾形乾山 人物図 茶碗 共箱 茶道具。13318/赤楽 茶碗 和楽造 栞付 未使用 共布共箱 茶道具。裾の土見には、引き目の細筋よく現われ、脇にぬたの残ったのも、かえって茶趣を加えている。

高台は竹の節で、内には小さく兜巾が立っている。新品 京焼 北村和善 煎茶茶器茶具 盃 5点セット 希少品 送料無料。茶道 茶器 三島茶碗。口辺には縦貫人、大小とも四すじである。

さすがに『雲州蔵帳』所載の松平不昧愛玩の品だけに、万般の見どころ具足の、奥高麗中の奥高麗ともいうべき、茶趣満点の名碗で、古唐津の秀逸として推すにはばからない。茶道具 惺入うつし 鶏 白茶碗 楽焼 三代 佐々木昭楽。♯時代物 朝日窯造 古九谷風唐草模様 むし茶碗 9客 共箱付き!! 朝日焼 京焼 呉須赤絵 蒸し碗 むし碗 角福 骨董 懐石道具【多少の難有り】。真蔵院伝来によってこの銘があり、のち松平不昧の有となって、長く愛玩秘蔵され、『雲州蔵帳』には上之部に、

真蔵院 古唐津箱奥高らい 大川清右衛門(細川三斎公ノ寺真蔵院) 安永 伏見や 十枚

と登録されている。

その後、根津青山翁が、松平家から譲り受けて愛蔵し、さらに九州のさる数寄者の蔵に帰したが、今また転じて、中京の某家に所蔵されている。◆宮地英香 歌仙 一双茶碗◆b585。西村徳泉 千家三代 咄々斎 元伯 詩茶碗 素晴らしいお品t748。瀬戸地方に、従来の伝統とは全く異なった、「志野」や「織部」などの窯芸が生まれ、九州に唐津陶が、新しく興ったことなどがその例にあげられる。楽焼きもまた、当代に始まった新興窯芸であるが、のちのわが窯芸全般に与えた影響が大きな点で、特筆されてよい。板谷波山 蛋殻磁茶碗 温かみのある作品 s573。●e2624 三代 三浦竹泉 抹茶碗 共箱 平安 竹泉 茶道具。が、近年公表された楽家伝来の古文書や、新しく発見された陶芸品などから研究が進められた結果、これまでの通説には、いろいろな誤りがあることが

知らされた。

この楽焼きの家元である楽家の古文書は、これまでの同家の系譜では、四代に当たる宗入の自筆であって、元禄元年十二月十七日の奥書きを伴っているが、それによると、宗慶と呼ぶ人物が、長次郎と並んで大きくクローズアップされる。◆永楽善五郎 乾山写 松茶碗◆b478。粉引茶碗 粉引 京焼 抹茶碗 アンティーク抹茶碗 蔵出し 共箱 作家物 1客。

函の外観は通常保管によるスレ、ヤケによる色むら程度。

本体外観は経年並み良好、天小口に経年やけしみがある程度。TN45 ◇◇ 焼元窯 七代 古瀬尭三 赤膚山 法隆寺 茶碗 茶道具 ◇◇。【真作保証】■ 五代清水六兵衛 ■ 御本茶碗 <230724050>。

本文目立った書込み・線引無し、問題なくお読みいただけると思います。(見落としはご容赦ください)

<絶版・入手困難本>オークションにも滅多に出ない、貴重な一冊です。古山子(小山富士夫)粉引茶碗 味わい深い逸品 r560。鳳】鎌田幸二 窯変天目釉 茶碗 共箱 煎茶道具 美品。

★お取引について★

■商品が到着しましたら、必ず「受取連絡」のお手続きをお願い申し上げます。

■中古品です。古萬古焼 古茶碗 中国古玩 煎茶道具 紫砂 朱泥 南蛮 木米 茶器 茶道具。【睦】平安「善昇」染付 色絵 金彩 盛上『老松』茶碗 山岡善昇 茶道具 京焼 清水焼 共布 共箱■。

モニタのバックライトの作用により、写真画像は実際よりきれいに見えがちです。

■絶版・廃盤、一般の書店で販売されない限定販売、

書店や出版社で在庫切れである、またはその他の理由により、

定価に関係なく相場に合わせて高額となる場合があります。三浦竹軒(造)御題光茶碗 共箱 金彩 政府認定技術保存資格者 京焼 未使用 b7245k。玉鬘の姫君の娘(大君と中の君)、冷泉院(前冷泉天皇)と今上帝から求婚される・二人の天皇からの求愛物語「源氏物語」「竹河」26-B。

■PCよりの出品です。携帯フリマサイトのようにすぐにご返信はできかねます。均窯(きんよう)釉 夏茶碗 平安 杜(もり)造 銘 大空 大徳寺 黄梅主太玄。小山富士夫(古山子)黒茶碗 味わい深い作品 s605。

■土・日・祝日は、取引ナビでの応答・発送をお休みしております。

他に連絡・発送のできない日は自己紹介欄に記載しております。【6014】お茶道具 手塚玉堂 作 彩磁 とんぼ絵 平茶碗 共箱(初品・買取品)。◆波石造 呉器形茶碗一双 倣画所左近衛将監光文 土佐光文(藤原光文)◆b498。

誠実に対応いたしますので、ご安心いただけますと幸いです。

■上記の点をご了承頂ける方のみ、

ご入札くださいますようお願い申し上げます。【骨董・茶道具】★二代 小川長楽★★赤茶碗 zn069sj.8.。【和 (7681) 時代古作 佐々木二六作 白釉茶碗 共箱有 茶道具 水月楽山。

以下は公式ページより選択の目安より転載します。

新品、未使用…未開封の新品、または購入から時間がたっていない一度も使用していない商品

未使用に近い…中古ではあるが数回しか使用しておらず、傷や汚れがない

目立った傷や汚れなし…中古品。抹茶碗 華の図 京焼 茶道具 アンティーク抹茶碗 蔵出し 1客。京焼 鉄釉文 白釉 抹茶碗 南陶 茶道具 アンティーク抹茶碗 蔵出し 1客。ひとめでわかるレベルの大きな傷や汚れがある

全体的に状態が悪い…中古品。大きな傷や汚れや、使用に支障が出るレベルで不具合がある。e376 技工名品 名工 三代 伊東陶山 天目釉 笹絵 茶碗 共箱 共布 手紙付 抹茶碗 美品 茶道具 本物保証。【骨董・茶道具】★平安 松月庵 井上春峰★★黒楽茶碗 ep024ub33.sb8.。

他にも出品しています。ぜひ御覧ください。★☆送料無料/ 未使用 十四代朝日豊斎 茶碗 遠州七窯 茶道具 共箱 共布☆★